Perché le persone sono disposte a spendere i loro soldi per l'acquisto di beni e servizi? La risposta a questa domanda è abbastanza semplice: perché il loro consumo è fonte di piacere e soddisfazione. I bisogni sono infiniti, i soldi no. Pertanto, per spiegare come le persone prendono decisioni sull'acquisto di un prodotto o servizio, è necessario studiare la regola della massimizzazione dell'utilità.

prerequisiti

Che cos'è una regola di massimizzazione dell'utilità? Può essere brevemente spiegato come segue: il consumatore distribuisce il proprio reddito in modo tale che ogni ultima unità monetaria gli procuri pari piacere e soddisfazione.

Questa legge economica si basa su tre premesse:

Questa legge economica si basa su tre premesse:

- Gli acquirenti cercano di distribuire i soldi guadagnati in modo che l'utilità risultante dei prodotti acquistati sia massima.

- I consumatori sono entità economiche razionali. Ciò significa che sono in grado di utilizzare autonomamente la regola di massimizzare l'utilità confrontando diversi gruppi di prodotti.

- I prezzi dei prodotti sono determinati dal mercato. I consumatori non possono influenzarli.

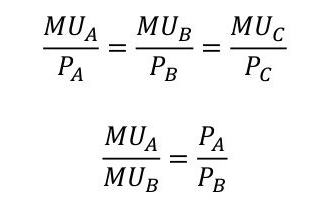

Regola di ottimizzazione dell'utilità: formula

- MU A / Prezzo A = MU B / Prezzo B.

Questa è la formula nel linguaggio dell'algebra. L'essenza della regola è la seguente: ogni ultimo dollaro speso per l'acquisto di beni o servizi dovrebbe portare la stessa utilità marginale (MU). Ciò significa che il consumatore ha speso i suoi soldi correttamente.

La regola di massimizzazione dell'utilità richiede che tutte le entrate vengano spese completamente. Supponiamo che un consumatore abbia una certa quantità di dollari in tasca. Il prezzo e l'utilità di ogni prodotto sono anche noti. Pertanto, vale la parità di cui sopra. E la regola di massimizzare l'utilità ci consente di calcolare quante unità di beni acquisirà un acquirente. Dietro c'è un'importante componente psicologica: le persone tendono ad acquistare solo ciò che vogliono. Se la merce non è indifferente a loro, rimarrà sul bancone del negozio.

La regola di massimizzazione dell'utilità richiede che tutte le entrate vengano spese completamente. Supponiamo che un consumatore abbia una certa quantità di dollari in tasca. Il prezzo e l'utilità di ogni prodotto sono anche noti. Pertanto, vale la parità di cui sopra. E la regola di massimizzare l'utilità ci consente di calcolare quante unità di beni acquisirà un acquirente. Dietro c'è un'importante componente psicologica: le persone tendono ad acquistare solo ciò che vogliono. Se la merce non è indifferente a loro, rimarrà sul bancone del negozio.

Applicazione pratica

Supponiamo che un cliente faccia una scelta tra caffè e tè. Come funzionerà la regola di massimizzazione dell'utilità generale? Per fare questo, dobbiamo sapere come valuta la soddisfazione per l'acquisto del primo e del secondo drink. Supponiamo che stima l'utilità del caffè a 100 punti e del tè a 80. Allo stesso tempo, il prezzo della prima bevanda è di 200 rubli, la seconda è di 100. Ovviamente, in questa situazione, l'acquirente sceglierà il tè in base all'utilità ponderata. Per il caffè, è di 0,5 punti, per il tè - 0,8. Supponiamo che lo stesso acquirente abbia deciso di spendere tutti i suoi soldi per l'acquisto di questi due drink? Comprerà solo tè? Questo ci consente di comprendere la regola di massimizzare l'utilità. In effetti, ogni tazza successiva di una delle due bevande porta meno piacere della precedente.

Supponiamo che lo stesso acquirente abbia deciso di spendere tutti i suoi soldi per l'acquisto di questi due drink? Comprerà solo tè? Questo ci consente di comprendere la regola di massimizzare l'utilità. In effetti, ogni tazza successiva di una delle due bevande porta meno piacere della precedente.

L'utilità come oggetto di studio

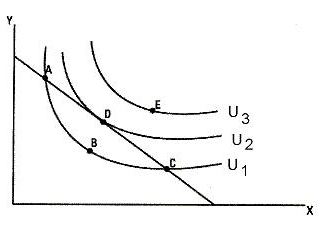

Questo termine fu coniato per la prima volta dal filosofo inglese Bentham. Ha compreso l'utilità come un principio che aiuta una persona a determinare se la prossima azione porterà felicità. Bentham credeva che nella sua scelta una persona fosse guidata dai suoi gusti e preferenze. Oggi l'utilità di un bene è determinata dalla sua capacità di soddisfare le esigenze di un determinato soggetto. Esistono due teorie principali per lo studio di questo concetto: cardinalista (quantitativo) e ordinalistico (ordinale). Il primo è nato nella seconda metà del XIX secolo. I suoi apologeti erano scienziati famosi come Jevons, Menger e Walras. Credevano che l'utilità potesse essere misurata.Gli ordinalisti, al contrario, non vedono la possibilità di una valutazione quantitativa di questo concetto. I rappresentanti di questa direzione sono scienziati come Edgeworth, Pareto e Fisher. Credevano che fosse sufficiente una valutazione qualitativa dell'utilità. La loro teoria è stata ulteriormente sviluppata nelle opere di Hicks e Allen negli anni '30 del secolo scorso.

Esistono due tipi di utilità. Soggettivo (cardinalista, quantitativo) è un indicatore che può essere misurato. Ad esempio, una persona voleva mangiare una mela. Il primo frutto avrà la massima utilità per lui. Ma la quarta mela potrebbe non dargli alcuna soddisfazione. Tale confronto è caratteristico della teoria quantitativa. L'utilità oggettiva è un indicatore che non può essere misurato. La sua ricerca è impegnata in una teoria qualitativa (ordinalista). Un esempio è spesso dato dall'utilità dell'acqua nel mare o della sabbia nel deserto.

La legge dell'utilità marginale decrescente

Come abbiamo visto, la soddisfazione derivante dall'uso di ogni successiva unità di beni diminuisce. La legge dell'utilità marginale decrescente fu inizialmente formulata dai rappresentanti della teoria quantitativa - Jevons, Menger e Walras. Tutti e tre hanno scritto le loro ricerche indipendentemente l'una dall'altra e le hanno pubblicate quasi contemporaneamente. Il termine "utilità marginale" è stato coniato da Friedrich von Wieser. Può variare a seconda della scelta del soggetto, delle sue condizioni (ad esempio, ben nutrite o affamate) e delle esigenze di base (grano come semi per la semina o un prodotto per fare il pane). L'essenza della legge è che con l'aumento del consumo, l'utilità complessiva del prodotto cresce più lentamente. Per fare in modo che una persona acquisti di più, è necessario ridurre il prezzo. Tuttavia, ci sono alcune restrizioni sull'applicazione di questa legge:

Tuttavia, ci sono alcune restrizioni sull'applicazione di questa legge:

- Unità disomogenee. Non puoi considerare immediatamente mele e banane. Tutte le unità studiate devono essere uniformi.

- Cambiamenti nei gusti e nelle preferenze. La legge dell'utilità decrescente non li tiene in considerazione, ma se ciò è ancora avvenuto, allora non funzionerà correttamente.

- Continuità del consumo Se c'è una pausa nell'acquisto di merci, ogni unità successiva può portare lo stesso piacere di quella precedente.

- Variazioni di prezzo. La legge dell'utilità decrescente non funziona di fronte ai continui cambiamenti delle condizioni di mercato.

risultati

Lo studio del comportamento del consumatore è una scienza complessa. Si basa sulle seguenti ipotesi:

- Le preferenze del consumatore determinano la scelta di una serie di vantaggi.

- Le persone sono soggetti razionali che sanno come soddisfare pienamente i loro bisogni.

- Una persona cerca di massimizzare l'utilità complessiva che riceve.

- I buoni prezzi sono stabiliti dal mercato.

- La scelta dei beni è limitata al reddito dell'acquirente.

- La determinazione della serie di benefici di maggior successo tiene conto dell'effetto della legge dell'utilità marginale decrescente.